卅段

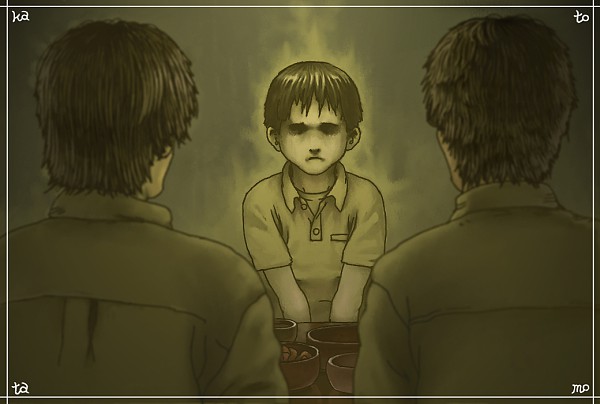

春信に揺さぶられてようやくそのどうにも意のままにならない呪縛から解放されて眼を覚ますことができ、「大丈夫か? ひどく魘されてたけど」という春信の言葉で私がひどく魘されていたことを知るが、寝覚めが悪いということもないので私にはまるでその自覚がなく、夢の残滓が微量に残存していてまだその影響下にあるためすぐにも上を目指して出発というほどの晴れやかで爽やかな気分ではないものの取り立ててどこがどうというわけではないし気分が優れず床離れできないというわけでもないのだが、気遣って様子を見ようと提案する春信に素直に従って昼食後に出発ということにしてそれまで部屋にとどまっているが、気に掛かるのは私がひどく魘されていたという夢のことではなくマネキンのイクミ氏のことで、殊更その話題は避けているが互いにその心中の大部分をマネキンのイクミ氏が居座り陣取っているのは明らかで、その話題を避けようとするため却って話はぎこちなくギクシャクした模索的なものになり、選択され発せられる言葉も妙に上ついて納まりが悪く、だから何を口にしても妙に可笑しくてふと顔を見合わせて苦笑したりなどするが、それでもその話題にだけは触れたくはないと頑なに固辞して語らず口にせず、別の話題を持ちだしてきて盛り上げようとするのだが一向に盛り上がることはなく、しまいには互いに溜息をついて卓袱台の上の菓子盆に盛られた私の粒餡の大福餅と私の黒糖薄皮饅頭の皮が接触しているその一点を念力で引き剥がそうとでもするかのように凝視したまま黙り込んでしまうのだったが、まだまだ昼には程遠く時間を持て余して為すこともなく項垂れて手持ち無沙汰に吸いたくもない煙草を何本も吸って忽ち灰皿を満杯にし、口寂しいと羊羹や最中や団子や餅やカステラやパイやタルトやプリンなど、あるだけの菓子を空腹でもない腹に納め、時どきお茶を啜る音が静かに部屋に響き渡るが、その停滞気味でだらしなく伸び拡がった雰囲気をキリキリと引き締めたのはあの細黒髪の見目麗しい色白の智良で、丁度私と聡志と智良を結んで正三角形になるような位置に忽然とまるであいつのように現出して今までずっとそこにいたとでもいうように違和感もなくちょこんと坐っており、私と聡志の顔を交互に見比べるように見ているだけで一言の言葉もなく、昨夜の夢とはまた微妙に異なった雰囲気で終始控え目で大人しくしているのを好ましくは思うものの、霊なのか幻覚なのか現実なのか夢の続きなのかそれとも何もかもが嘘なのかそれがハッキリしないために対応に困り、相手にしたものか無視したものかと春信と目語していると、「ふたりで内緒話なんてズルいよ」と微妙に眉を顰めてはいるが非難の色のまるでない無邪気な子供っぽい声でやはり見目麗しさを損なわずに見目麗しく智良は言い、その微妙な顰めっ面に一致しない取ってつけたような明るい言いように違和を感じ、そこに非現実的な様相を認めて初めてその存在が腑に落ちたというように互いに顔を見合わせて頷き合うが、しかしその表情と声質の不一致のみで総てが腑に落ちて何もかもを把握し理解したというわけではなく、疑問点や不明点はいくらでも挙げることができるしひとつの疑問が次の別な疑問を誘発して連鎖的に疑念が増大拡大していくために腑に落ちる一方で腑に落ちない思いが湧出し続けて遂に無視し続けることができなくなって智良に面と向かってその濁りけのない眼を真正面から見据え、「別に内緒話なんかしてないさ」ととりあえず答えて「なあ」と春信にも同意を求めるその一言でというよりチラリと私に向けたその一瞬の流し目で聡志の心底を概ね理解して即座に「ああ」と答えて智良を見つめると、「ならいいけど」と私と聡志を交互に見ながら智良は言い、「でもよかった、ずっと探してたんだ」と言うので私たち二人を探していたのかあるいは二人のうちのどっちか一人を探していたのかそれとも何か別のものを探しているのかと訊くと私たち二人だと答え、それが分からないと聡志と顔見合わせるが、何より不可解なのは智良がなぜここにいるのかということで、それは智良がここに来てこの階段を上ったことを端的に証明しており、そして恐らく智良の行方不明になったその日、つまり私たち二人がここに来たのと同じ日に智良もここに来ていたのだと聡志は言うのだが、私の耳元に現出して執念く呪詛するあいつを見ればそうとばかりは言えず私と聡志の邂逅により生成実体化したものかもしれずそれには首肯しかねると反駁すると、「お前のは幻覚だからさ」と聡志は断言し、私が眼にし耳にし肌に感じるあいつの像あいつの声あいつの息づかいあいつの気配あいつの憎悪あいつの怨念は、私の良心の呵責だと聡志は言ってその私の良心の呵責なるものが陰に陽に働き意識無意識を総動員して巧みに創りあげた幻像もしくは自らの鏡像に過ぎないと、些か自虐的にそれを享受している感のある、というのはそのような自らを沈潜させるようなマイナス要因を階段の軋みを更にもこの上ない愉楽悦楽へと引き上げるためのひとつの重要な要素として温存しているように私には思えるからで、そのような些か危険な、しかしそれだけに遥かに巨大な愉楽を味わうことのできる邪道とも言える変則的方法で軋みの愉楽に浸っている春信にその危険性を自覚させ、できればやめさせようとの意図もあってハッキリそう言って注意を促すと、「違う違う」と眼鏡も落ちるかと思うほど思い切り首を左右に振って春信は否定するが、その否定が私の見解を首肯したくないための否定のための否定であることはその一度として手垢や埃が付着しているのを見たことがない眼鏡の奥の円らかな両の眼が八割方私の見解に首肯しており、「そんなことは疾うから承知している」と語っていることでも充分に分かるのだが、一度この愉楽に浸ってしまったらそこから抜けだして元の道に階段を上る者としての正道に戻ることなどできるものではなく、危険と言われようが邪道と言われようが命を縮めると言われようが何と言われようが私にもどうすることもできないのでこればかりは首肯するわけにもいかないが、今はそのことより智良のことだと智良の方へと首を巡らせて智良を窺い見ると、幻覚的ではなく実在的に、正三角形の欠かすことのできない一点としてそこに畏まって坐って私と聡志を交互に均等に眺めており、何か物問いたげではあるが何を言うわけでもなく、不安げなようだが落ち着いた和やかな雰囲気も同時にあり、こっちが何か言うのを待ち構えているようでもあるがただ坐っているだけのようでもあり、そのような釈然としない沈黙状態のまま何分かが経過するが何の展開もなくそれがどうにももどかしくて何か口にしようとするが、いざ喋ろうとすると何から言えばいいのか分からないし智良の構えたような態度に気圧されもして私も聡志も一言も口にせず、いやできずにおり、そのうち仄かな杉の香りに青畳の匂いが自らを饒舌に語るように漂い流れてきてそこに何か重大な秘密が隠されていて三人で畏まってその杉の声青畳の声に耳傾けてでもいるような気になり、そのためにこそ智良は現れのだというような気がしてくるとともに前にも一度これと同じ状況を経験しているような気がしてもくるのだった、いやそうに違いないのだが特定の時間空間にそれを還元することはできないのだった。

それが虚妄で韜晦に過ぎずそのような後づけによって一見無矛盾に成立しているように見える記憶がその実あやふやな土台の上に築かれていて信のおけるものでは決してないということは重々承知しているが、なぜかそれを認めたくないという思いがあるため、今のこの三竦みの状態から脱却したいとは思いながらもそれができずに蜿いていると、智良が心持ち俯いて眼を閉じ無限に長く感じられる一秒ほどの間を取ってから仕方がないという素振りを見せて語りだしたのがあの夜のことらしいということは私の記憶と春信の記憶と所々符合する箇所があることで容易に知れるものの、私の記憶とも聡志の記憶とも一致しない断片がその智良の語る話には多々含まれており、中でも決定的なのが私と春信がいたその場にあの白々月下の廃屋に智良もいたという智良自身の言辞で、これには私も聡志も驚かざるを得ず「いやお前はいなかった」と二人して否定するが、智良は「僕もいた僕もいたよ」と言い張って二人の記憶の齟齬を一々並べ立てて訂正し、先頭が私で二番目に春信そして最後尾に智良という順でギシギシとえも言われぬ軋みを奏でながら階段を上ったときのあの気持ちよさは今も忘れないと言うのだが、私にも春信にもそんな記憶はまるでなく、空想癖妄想癖の著しかった智良が私たち二人の目覚ましくも輝かしいあの一夜の冒険譚を聞いたうえででっち上げた絵空事としか思えないので軽く受け流して先を聞くと、調子に乗って智良は次々絵空事を繰りだしてくるのだったが、智良の行方不明の時日があの日のことなので私たちの凱旋を智良は知らないはずだし、更には私たち二人の目覚ましくも輝かしい冒険譚を聞き得ようはずもないのだが、智良はまるで見てきたように克明に語るためにあたかもそれが事実であるかのような気もしてき、さらに釣り込まれて聞き入っているとさらに智良は得意になって得々と語りだすが十歳の子供の足ではそう上までは上れないはずで、空想癖妄想癖の顕著な智良のような軟弱な子供には尚更で小一時間ほど軋みに堪能すると一挙に虚脱感とともにズシリと重い疲労が襲い、真夜中近い時間のこともあって眠くて眠くて仕方なく、これ以上上っても切りがないと探索の傍ら休憩も兼ねて踊り場の部屋に上がってその疲れを癒したのち再び踊り場に出て下に戻ろうと私、春信、智良の順に階段を下り掛かろうとしたそのときに完全には拭い切れなかった疲労のためかバランスを崩して足を挫いてよろめいて一瞬甲高く耳に痛い運動靴のゴム底が床板に擦れるキュキュッという軋みが鳴り響き、「フワッて宙に浮き上がったんだ、こんなふうにフワッてさ」と智良は実際フワリと二十センチほど宙に浮き上がって実演してみせ、「でもすぐに真っ逆さま」に落ちていったのだと言い、「忘れちゃったの?」と幾分非難を込めて悲しげな表情を作ってしかし見目麗しく言うが、すぐに無邪気な如何にも子供らしい笑みを浮かべて「忘れちゃいないよね?」と言った瞬間、今智良の語ったことの総てが今初めて聞いたことではなくて記憶の奥深くに隠蔽され抑圧されていた紛れもない現実で、総ては事実だということを理解し、そうだったそうなのだったと春信と頷き合って宙に舞う智良の鮮明な像がその細部までもクッキリと現前して手触りのある確かな記憶として思い出され、幾度も幾度もリプレイして玩味すると更にもクリアな像に磨き上げられてその生々しさに思わず眼を逸らし、改めて智良の方を窺い見ると智良は忽然と消え去ってしまってすでにそこにはおらず、「確かにいたよな」と確認を求めると「ああ」と聡志も答えて不思議がり、まるで天啓のように事実を告げ知らせてくれた智良を二人で声を揃えて呼んではみるものの答えはなく、その答えに代えるとでもいうように一瞬部屋の杉の香りが強烈に匂ったのだったが、その強烈な杉の香りには階段の軋みにも匹敵するほどの、いやそれ以上と言ってもいいほどのこの上ない快感を覚え、私も春信もしばらく半眼になって不規則に痙攣していたが、それが智良の答えなのかどうかは分からない。