書ける気がしない

2024年10月06日

線についてちょっと考えているが、早くも行き詰まる。というのは書き掛けの小説のことで、線についてならそれなりに思うところもあるだろうと書いてみたわけだが、なかなか思うようには書けないもので全然広がっていかない。抑もストーリーを軸に進んでいく小説ではないからどう展開させるかは毎度の課題で、小説内で時間が流れているのかいないのか、語られた内容の時間だけではなく語りそれ自体の時間も含めて、その辺のところが曖昧で定まっていないからだろう、どこか微分的な構成になってしまう、微分的という表現が適切かどうかは分からないが。

いずれにせよ語られたことというより語ることに重きを置いているからだろう、ごく普通の小説読者にはつまらないと見做されるだろうような、そうしたものしか書けないというかそうしたものをこそ書きたいというか、つまり端から読まれることが期待できないものを書いているということになる。だから何の反応もないしそうしたものを期待すべくもないわけだが、そうなるとモチベーションは下がる一方で、モチベーションの維持が課題ともなってくるというか、それこそが最大の敵ではないかというほどで、これまでよく投げださずにつづけることができたと思う。なぜといってやればできるとか自分ならできるとかいった己を鼓舞するようなスタンスではないからだが、まったく先の見えないなかでそれでも書きつづけることができたのは、書き手の意志というよりはテクストそれ自体がテクストを生成しているからと言っても過言ではなく、もちろん書き手に意志はあるし書き手の手癖もあるが、テクストが意志によってどうにかなるものだとは考えていないし、抑も書き手の意志などどうでもいいというか、そんなものは高が知れているというか、それよりも書き手の意志を越えもするし裏切りもするだろうテクストそれ自体の動きに逆らわないということが優先され、そのことに神経を研ぎ澄ますが、まだ書かれていないテクストの赴く先など分かろうはずもなく、とりあえず書けるところを探してはちまちまと書き足していくしかない。

そんなふうだから遅々として筆は進まないが、それでも少しずつ書き進めてはいて、そのまま書きつづけていけばいずれ書き終えるだろう、もちろんそんな保障はどこにもないが。

書きはじめる

2024年05月12日

しばらく書き倦ねていた次の小説の書きだしの部分を少しだけ書いたのだが、何を書いているのか書こうとしているのか自分でも分からないのでそこからどう展開していくのかもまるで分からない。行き当たりばったりもいいところだが、そんなふうにしか書けないのだから仕方がない。少しずつでもいいから書きつづけていけばいつか形になるだろうとの希望的観測の下に悲観的思考に陥るのをどうにかこうにか捩じ伏せながら進めていくほかないのだし、書かなければいつまでも書けないのだからこうして書きはじめることができただけでもよしとしなければならない。

とはいえまだ四百字程度だからほとんど何も書いていないのに等しいが。

書けそうにない

2024年02月18日

誰に命じられるわけでもないのに、況して自分で自分に命じているのでもないのに、そろそろ次の小説を書かなければとの思いがあるのだろう、考えを巡らせるでもなく巡らせながら何も思いつかないもどかしさと焦りに苦しんでいるというわけではないものの、考えて何か出てきたためしはないし、自分が考えつくことなど多寡が知れているからそんなものは当てにできないし、ではどうするかといってどうすることもできないし、それでもどうにかしなければならないし、と堂々巡りになるのはいつものことだがいつもはどうやってそこから脱しているのだったか、何か脱する切っ掛けなり端緒なりがあるはずなのだがいつだって歩きだしてから歩いていることに気づくのであり、それは思考や言語の領野の外にある何かで思考や言語によって手懐けることが困難というか、抑も不可能なのかもしれない。

抑も文章を書くのが苦手で感想文すら真面に書けなかったし今もそれは変わらないが、出来の良し悪しは措くとして唯一フィクションだけは書けるようになり、というのは出力するための迂回路ができたのだろう、もちろん勝手にできたわけではなく自分で作りだしたのだが、出力経路はそれしかないからエッセイや随筆の類いもフィクションに等しく、フィクションとしてしか書けないと言っていい。ここに書いている文もつまりはフィクションということになる。

そうとすればここでこの文章を捏ねくり回すことは書く労力を、それ以外に方法を見出せないそれこそが唯一の小説を書く労力を奪うことでもあって、ただでさえ遅筆なのにこれ以上の遅筆はもはや書かないに等しく、それよりは原稿に向かったほうがいいのだが、それで書けるなら疾うにそうしているだろう。いずれにせよ茫としているうちに一日はすぎてゆき、どうしたら書きはじめることができるのかもはや謎としか言いようがないが、それでも書かないでいることに安閑としていられないのも確かで、結局は書きはじめることでしか解決できないだろうが、そう言ったところで解決にはならないからもどかしい。

ジャズなるもの

2024年01月16日

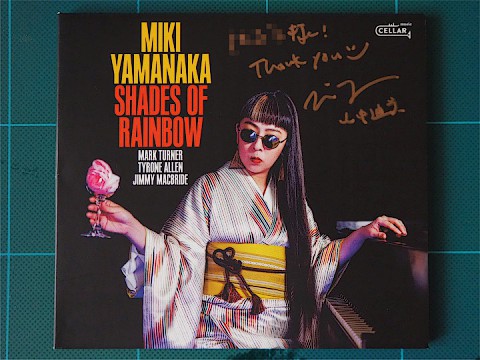

去年9月に発売された山中迪貴の新作『Shades Of Rainbow』。山中さんのサイト( https://www.mikiyamanaka.com )から注文したのでボーナストラックが1曲ついてきた。これがあるから本人サイトで直接購入したと言ってもいいが、ダウンロード用のデータは24bitハイレゾ音源で、加えてアルバムの全楽曲もハイレゾ音源でダウンロードできるということだった。まずはCDで聴き、そのあとハイレゾで聴いてみたが、違いはよく分からなかった。それはともかく今作は全曲オリジナルなのが嬉しい。

Shades Of Rainbow / Miki Yamanaka / CELLAR LIVE / EAN 0875531024609

山中迪貴(p, el.p)

マーク・ターナー(ts)

タイロン・アレン(b)

ジミー・マクブライド(ds)

2023年2月6日録音

「That Ain't Betty」はハードバップ全開な感じで、ベニー・ゴルソン作の「Along Came Betty」のコード進行らしいが、テンポが速いからか原曲の雰囲気とは異なってとても軽やかで疾走感がある。

マーク・ターナーのミステリアスなイントロからはじまる「Early Morning」はタイロン・アレンのソロが心地よいワルツ。ニューヨークかどうかは分からないが、静けさに満ちた早朝の空気を感じさせる美しいメロディとハーモニーが印象的。クイーンズ・カレッジに通っていたころ(2014年1月〜2015年12月)に作ったとライナーノーツに書かれていたので、おそらくニューヨークだろう。

アルバムタイトルの「Shades Of Rainbow」はブルージーで力強いピアノが徐々にヒートアップするのだが、ピアノと対照的にマーク・ターナーのソロは浮遊感があってどこか捉えどころがない印象で、それでいて暖かい音色に魅了されもするから不思議。ジミー・マクブライドのクールで繊細なドラムも情熱的なピアノと好対照。

前テーマなしにベースとドラムのみではじまる「Uh Oh」は速いテンポのバピッシュな曲。エレクトリックピアノが軽快で、アクセル全開で駆け抜ける疾走感はこれぞビバップといった演奏。

つづく「Song For Mary Lou」はどこか気怠げな雰囲気で、程よい脱力感が心地いい。

「Clam」は短い曲でソロがないが、ゆったりした南国的な雰囲気で、浜辺に打ち寄せる波の音を思わせるブラシが印象的。「Early Morning」がサンライズとすればこちらはサンセットだろうか。午後の強烈な日差しをよりは日も傾いた夕景を想起させる。

「GIN」はファンキーなハードバップでファンキーと言えばホレス・シルヴァー。シルヴァーは銀で、ローマ字表記がGINになり、それでジンなのだとライナーノーツに書かれていた。シルヴァー作の「Sister Sadie」が元になっていると思われるが原曲ほどご陽気な雰囲気ではなく、いくらかシリアスな曲調になっている。

ラストの「Oatmeal」は前作『Stairway To The Stars』にも収められているが、こちらはエレクトリックピアノによる演奏だからか印象も異なる。どこかユーモラスで楽しい雰囲気は変わらないが。この辺りのユーモアはどこかモンクに通じるところがある。

ボーナストラックは「March」で、『Human Dust Suite』にも収録されていた。マルグリュー・ミラーを思いながら書いたと『Human Dust Suite』のライナーノーツにあるが、「That's Ain't Betty」にも劣らぬ熱い演奏。

彼女のピアノのタッチにはどこかジョージ・ケイブルスを思わせるところがないでもない。たまたまジョージ・ケイブルスを聴いていてそう感じたのだが、そういえば山中迪貴トリオで「Dark Side - Light Side」をやっているのをSmallsの配信で見たことがあり、そのせいもあるかもしれない。とはいえジョージ・ケイブルスをよく知っているわけでもない。恐らく最初に聴いたのはアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズのアルバム『Child's Dance』で、ついでボビー・ハッチャーソンのアルバム『Waiting』『Knucklebean』『Four Seasons』、さらにウディ・ショウのアルバム『Blackstone Legacy』、最近だとニコール・グラヴァーのアルバム『Strange Lands』、Mezzrowでの配信で聴いているくらい。Mezzrowでは同日に(2023年12月15日/下記参照)ジョージ・ケイブルス・トリオと山中迪貴トリオのライブがあって、そこでも山中迪貴トリオは「Dark Side - Light Side」をやっていた。いずれにせよリーダーアルバムはほぼ未聴で漠然とした印象しか持っていないので、何の根拠もない。

それは措くとして『Shades Of Rainbow』に戻すと、洗練されていて現代的なジャズだが泥臭さもあり、それが絶妙なバランスで構成されているのだろう。

とはいえジャズも多様化し細分化しているからアーティストによってアプローチも様々で、その総てを聴くことはできないし、好みに合うものを選んで聴いているだけだから、泥臭い部分がジャズの本質かどうかは分からないが、少なくともジャズを構成する要素のひとつであることはたしかで、ピアニスト山中迪貴のゴルソン、パーカー、シルヴァー等々へのリスペクトにもそれが表れているだろうし、そこにジャズへの愛を感じもするのだ。愛と言って語弊があるなら、常に変化しつづけているためその全体を捉えることの困難な、理論や技術を超えたところにあるだろう、それでいて理論や技術を介してしか表すことのできない、ジャズなるものへの情熱と言ってもいい。もとより自分は演奏家ではないし理論にも詳しくないからそれを具体的に示すことはできないが、それでも自分がジャズだと感じているものを表現してくれている、そのアーティストのひとりが山中迪貴というピアニストであることは間違いない。つまり彼女もジャズという虹を構成する要素のひとつであり、それと同時にあらゆる要素を取り込み反映させることで彼女自身虹でもあるということなのだろう。

Miki Yamanaka, Pablo Menares & Jimmy Macbride - Live at Mezzrow - 12/15/2023

George Cables, Essiet Essiet & Jerome Jennings - Live at Mezzrow - 12/15/2023