そのとき

2022年12月04日

書き掛けの小説が九〇枚くらいになるだろうか。こつこつ書き進めていくらか形になってきた感はあるが、纏まりのない文章の羅列のようでもあり、かといって無理矢理ひとつに束ねるつもりはなく、断片は断片のままでいいような気もする。ありもしない全体を仮構することは書き手として望むところではないからだ。

抑もストーリーはあってないようなもので、正直どこで終わってもいいようなものなのだが、終わらないというか終われないというか、だらだらつづいてしまう、惰性で転がってゆく。いや、そう簡単に転がってはいかないから書けないのだが。

いずれにせよいまいちボリュームが足りない気がするのでもう少し書きたいところなのだが、何を書けばいいのだか。それは書き手のうちにあるというより書かれた原稿のうちにあると言えばいいのか、つまりそこに書かれたテクストのほうが主体で、書き手はその依り代というか中継点というか、ただの書く機械のようなものと言ったら言いすぎか。とはいえ考えるだけでは出てこなかったものが読み返すと出てくることがあるから書いているという実感は極めて薄く、読んでいるというほうがしっくりくる。だから読み返している。昨日気づかなかったことが今日気づくかもしれないし明日気づくかもしれない。

そうしてテクストが自ら増殖しつづけてそれ以上増殖することがなくなれば、そのときに書き終わるということになるわけだが、抑もテクスト次第だから書き手がどうこうできるものではなく、そのときがくるのを待つだけだが、それでもそのときはいつかやってくるだろう。尤もそのためにはテクストに向かいつづけねばならないのではあるが。

修正作業

2022年10月10日

常に最新のものへアクセスして情報を更新しつづけるようなことにいつからかついていけなくなって久しいが、それでもたまには思いだしたように検索したりしないでもなく、それで気づいてしまうというか、もちろん気づかなければいけないのだが、気づいてしまえば対応しなければならないからできれば見なかったことにしたい。もちろんそういうわけにもいかないだろう。

というのはHTMLの記述についてで、最新のものはbody内にスタイルシートを記述することが禁止されているらしい。尤もCSSのほとんどは外部リンクにしてあるが、一部特定のページでしか使用しないものはページ内に記述していて、それがけっこうな数になる。外部に移せるものは移すとして、単独のものはbodyからheadに移さなければならない。そのほとんどがPC用のファイルでモバイル用のものは修正箇所が少ない。

とはいえサイト開設以来ページ制作は基本手打ちだから、総ては手作業になる。ファイル数は千は下らないだろうから、それをひとつひとつテキストエディタで開いて修正するとなると気が遠くなる。どこから手をつけたらいいのか分からない。

まあ嘆いてもはじまらないので地道に修正するしかないが、いざファイルを開いてみると当該箇所のほかにも修正しなければならないところがあるのを目の当たりにして、さらには古ければ古いほどそれがひどくなるから呆れてしまう。そういえば以前にも一度スタイルシートを何とかしようと試みたことがあったのだが、あまりにもファイルが多すぎて断念したのだった。いずれにせよ長年放置していたことの結果ではあるが、製菓のほうが休止中で再開の目処も立っていない今ならなんとかなるかもしれない、ならないかもしれないが。

因みに書き掛けの小説のほうは行き詰まってしまい、ほとんど進展がない。

二冊

2022年04月15日

相変わらず小説は難航しているというか全然書けていないのだが書こうとはしている。小説と言っていいかどうかも分からないが、尤もそこまで革新的前衛的なものではないにせよ普通人が考える小説らしさからはおよそかけ離れているだろうようなものではあり、もちろんそれは意図したものだがそんなふうにしか書けないというのも事実。それでも少しずつ書いてはいるのでいつか書き終えるだろうとそう思って書きつづけるよりほかにない。

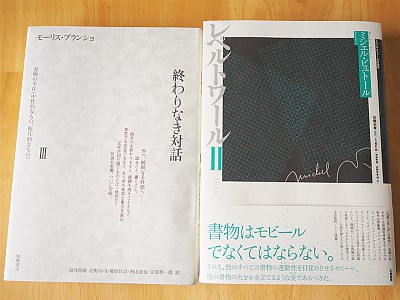

ところで『レペルトワール II』(幻戯書房刊)が出たので『終わりなき対話 Ⅲ』(筑摩書房刊)と合わせて購入したのだが、Iのほうは最近読み終えたところ。ビュトールの熱心な読者というわけではないが、これはちょっと気になったので買うことにしたのだった。

そしてバルトが"中性"についての講義で書物の不在に言及していたので気になって思わず購入してしまったブランショだが、読むのは少し先になるかもしれない。というのは今デリダの『ならず者たち』(みすず書房刊)を読んでいるからで、そこで問われている民主主義のアポリアについて、他者の排除と他者の歓待という矛盾する問いについて、折りからのロシアによるウクライナ侵攻とも相俟って深く考えさせられるわけだが、それは措くとして、他にもいくつか併読していることもあって、そこにさらにブランショを加えるとなると、ブランショは気軽に読めるものではないだろうから、ちょっとしんどい。それ以前に手つかずの書籍が何冊もあって、それらを先に消化するとしても何ヶ月も掛かるだろう。まあ必ずしも購入した順に読んでいるわけではないし、何年も後回しになっているものもあるからいつ読むことになるかは分からない。

そういえばレシピのほうも半年くらい中断しているが、今のところ再開の目処は立っていない。

明けたかも

2022年01月25日

とりあえず年は明けたらしいが書き掛けの小説は一向に捗らない。これと言って描写したいものが見出せないということもあるが、何をどう書いてもすでに書いたことがあるような気がしてしまうのだ。絞りだすように書いてはいるものの遅々として進まない。

それはいいとして、いやよくはないが焦っても書けるようにはならないだろうから今は措くとして最近YouTubeばかり見ている。さらに言えばニューヨークのジャズクラブ "Smalls" のライブ配信をよく見ているというかよく聴いている(The SmallsLIVE Foundation)。とはいえ以前からアコースティックなサウンドが好きで、電子楽器の粘着的なねっとりした響きを避けた結果辿り着いたのが60年代ジャズだったこともあって古いジャズばかり聴いていて、現代のジャズシーンはまったく分からないからしばらく敬遠していたのだが、頻繁におすすめに出てくるのでちょっと気になって覗いてみたら凄かった。

それまで燻っていたジャズ熱が再燃したということになるが、毎日3時間にも及ぶ動画が(ライブ自体は1set60分で1〜2set)配信されているのでアーカイブも膨大で、とても全部は見られないから気になるアーティストだけを視聴している、ニコール・グローヴァーとかベン・ソロモンとかサラ・ハナハンとかジョエル・ロスとかスティーヴ・ネルソンとかジュリアス・ロドリゲスとかデイヴィス・ホイットフィールドとか。

配信は4台のカメラが自動で切り替わりながら行われているが、天井に設置されているのだろう、いくらか俯瞰気味のアングルで、時どき手動で画角を調整することはあるが基本固定でズームもしないし全体に白飛びしていて表情もよく分からないが、演奏を聴くにはそれで充分なのだろう。ひとつ気になるのはベースの音がよく聴こえないことだろうか。そこで和服でピアノを弾いている女性がいたので目に止まったのだが、もちろん日本人だろうと演奏を聴いてアレンジもいいしソロも格好良くて気になっていた、それが山中みきさんだった。

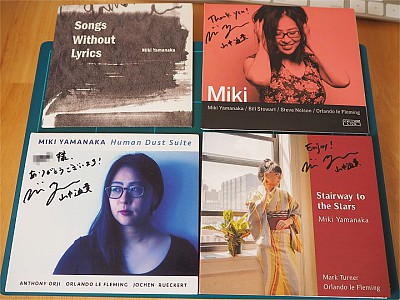

検索したらCDも出していて、『Songs Without Lyrics』『Miki』『Human Dust Suite』『Stairway to the Stars』の4枚だが、そのうち国内盤で入手できるのは下の2枚『Human Dust Suite』と『Stairway to the Stars』で、上の2枚『Songs Without Lyrics』と『Miki』は入手不可能だった。『Songs Without Lyrics』に至っては輸入盤も見当たらない(恐らく自主制作なのだろう)。いろいろ検索するうちに山中さんのサイトに至り、そこに4枚すべてあったのでそこで纏めて購入した。ライブではあまり演奏されないオリジナル曲を聴くことができるので嬉しい。

『Human Dust Suite』に収録の "Pre School" などはライブでも演奏しているが、タイトルが示す通り就学前の児童が戯れに叩いたような、どこか歪で調子っ外れなメロディで、その歪さはある意味お馴染みというか耳馴れたものでもあり、つまりセロニアス・モンクを思い出させ、ハサーン・イブン・アリを思い出させるのだ。そう言えば彼女のピアノにはどこかつんのめるような、跳ねるというのとも違う、一音一音引っ掛かるようなところがあって、それがモンクを想起させるのだろうか。

https://ja.mikiyamanaka.com でまだ買えるので是非。