アランの声を聞く。

2010年04月17日

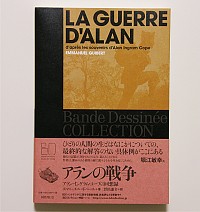

『アランの戦争』エマニュエル・ギベール著 野田謙介訳(国書刊行会/2011年01月)を読む。

全体的に引きの構図が多く、色調もセピア系でどこか色褪せたポートレートを思わせもする画面構成だからだろうか、ストーリーに没入するとかキャラクターに感情移入するとかいうよりは、そこから少し距離をおいて俯瞰的に眺めてしまう。というかそうした視点に否応なしに立たされてしまう。その反面、眼前に浮かび上がってくるものがある。静かにユーモラスに語るアランの語りがそれで、ほぼすべてのコマにアランの語りが綴られている。

そこから分かるのは、作者ギベールはアランの物語をダイナミックに演出するのではなく、つまり物語の内部へ読者を引き込むために主観的な描写で感情移入させるのではなく、その一歩手前に留めおこうとしているということで、そしてそれはアランの語りを聞く作者ギベールの位置とも重なるものだろう。つまり読者はアランの語りを聞くギベールの位置に立たされることになるわけだ。ギベールは読者を聞く者の位置に留めおくために、飽くまでアランの語りそれ自体を丹念に再現してゆく。アランの声に耳を傾けてくれとでもいうように。そしてそれこそが最大の魅力となっている。

もちろんギベールの特異な描画法やその画力も素晴らしいもので、それだけでも充分見応えがあると言っていい。それでもこれはギベールのポートレート風の絵の端々にアランの語りが綴られているのではなく、アランの語りにギベールのポートレートが添えられていると言うべきで、つまりギベールは読者を、今まさに語っているアランのほうへと導いてゆくのだ。

その意味でこれはアランの半生を描いているのではない。そうではなく、自身の半生を語る晩年のアランの姿をこそ描いているのだ。出来事よりもそれを語る語りのほうに力点が置かれているのもそのためだろうし、そしてそれは何よりアランの語りを、というかその声を届けたいということにほかならない。

とはいえ印刷物によって書物によって、語りそれ自体を、声それ自体を、再現しようとするというのはほとんど不可能なのだが、というか絶対的に不可能な試みと言っていい。そうした不可能な試みにギベールは挑んだということになるが、果してその試みは成功したのだろうか。もちろんアランの声は読者に届くはずもないのだから、その意味でこの試みは最初から挫折していると言わざるを得ない。それでも尚アランの声は読者に届くと言いたい。たしかにこれは書物であり印刷物であって、そのかぎりに於いて読者は聞くことができないのだから、そこに印刷された文字を読むよりほかないのだが、それにも拘らず読者はアランの物語を読んだのではなく、アランの物語をその声を聞いたという感覚を覚えずにはいないだろう。ここにはたしかにアランの声が響いている。