2010年下半期

12月

29日 やっと繋がった。

07日 遅い。

10月

10日 シンプル

09月

18日 田舎源氏

08月

31日 途中

16日 ピンチョンさん

07月

16日 ヘーゲル先生の講義

08日 お知らせ

2010年12月29日

やっと繋がった。

9日からネットに接続できない状態がつづいていた。いろいろ立て込んでいて問い合わせできなかったこともあり、復旧が遅れてしまった。まあ辺鄙なサイトなので二週間くらい放置したところでどうってことないのだが。更新しなければならないものがあるわけでもないし。ただ掲示板へのスパム書き込みがたまにあるから、それがちょっと心配だった。

とはいえ今も仮復旧の状態で、本格的な復旧はマンションの管理組合と協議してからのことらしいのでどうにも心許ない。

ところでちょっと前になるが、マリオ・バルガス=リョサのノーベル文学賞受賞で、その宣伝効果を見越してだろう店頭にいくつか著書が並んでいて、近著が中心のその中に『世界終末戦争』があるのを見つけた。装丁が違うから新装版だろうか、まさか本当に出るとは思っていなかったのでちょっと驚いたが、この機を逃したら次はいつになるか分からないので迷わず購入した。

そういえばピンチョンの『スローラーナー』がもう出てるはずだから、それも買わないと。

書き掛けの小説が130枚くらいになったが、まだ終わりそうにない。

2013年12月07日

遅い。

進行中の小説が110枚ほどになる。とはいえ今のところ終わる気配なし。大まかな流れというか方向性は一応それなりに見えてきてはいるのだが、それに伴い詰めてゆかねばならない細部がなかなか見えてこない。点と点がうまく繋がらないというかいくつもの断片がそれぞれ関係性を見出せぬまま宙に漂っているようなそんな感じだろうか。

年内の完成は無理だろうな……

2010年10月10日

シンプル

たしか『ケーキング』だったと思うが、著書を執筆中云々と載っていたのを目にしてからいったい何年になるだろうか。もうほとんど忘れていたのだが、たまたま出版社のサイトを覗いてみたら当の著書が出版されているのを知った。岡田吉之氏の『シンプルをきわめる』がそれだ。B5版ハードカバー336頁のずっしりと重い本で値も張るが、それだけに充実した内容になっている。

タイトルの通りシンプルなものが多いが、ひとつひとつの作業が緻密に計算されていて、そこまでやるかというくらい徹底している。そうしたひとつひとつの作業工程を明確化し意味づけしようとする意志、職人的カンのような言語化しにくいもの、あるいは決して言語化し得ないだろうものと言ってもいいが、そうしたものを言語化しようとするその意志、そこに岡田氏の菓子に対する姿勢が表れている気がする。

昨今のモード化している菓子業界にあって奇抜さとか斬新さといったものとは対極に位置するような岡田氏の菓子は、いずれも穏やかなやさしい風合いが魅力で、どこか懐かしい。もちろん奇抜さや斬新さを追求することが悪いわけではないし否定するつもりもない。それによって日々新たなものが生みだされてゆくのだし、何ごともそうして発展してゆくのだから。ただそうしたものを追求することで何か失うものがあるとすれば、それこそ岡田氏の菓子に見られるようなある種の懐かしさではないのかということだ。

目新しいものを追い掛けて足元が見えなくなってしまうような、例えばそんなときにこの書を繙けば、何某かヒントになるようなものを見出すことができるかもしれない。もちろん普通に見ているだけでもいろいろ発見があるし、況して私のような素人は基本中の基本を素っ飛ばしているようなところがあったりするから、そうした意味でも参考になる。

いずれにせよ岡田氏がどのように菓子と向き合っているのかがよく分かる本で、それは取りも直さずどのように菓子と向き合っているのかとこちらへ問い掛けるものでもあり、果してそう問い掛けられて真面に返答できるかとなると甚だ心許ないのだが、それについてはくり返し読んで範とするほかないだろう。

そしてこれはまったく予定外なのだが、たまたま寄った書店で河田勝彦氏の『古くて新しいフランス菓子』が出ているのを見つけ、迷った末購入。AB判ハードカバー144頁。こちらも古いもの素朴なものベーシックなものが中心だが、その装いはまったく異なっていて、無骨というか男っぽいというか、紹介されている菓子もその作り方も豪快な印象を受ける。

作り手が変われば菓子の印象も味も違ってくるから面白い。

ところで今年のノーベル文学賞だが、マリオ・バルガス・リョサが受賞したそうだ。リョサはまあそれなりに読んできたが代表作は『緑の家』だろうか、それがどんな内容だったかはもうほとんど憶えていないが。ラテンアメリカ文学というとマルケスなどは人気があるのか新訳が出たりしていて比較的入手しやすいが、リョサはそうでもなさそうだ。『世界終末戦争』が入所困難でまだ読めていないので、これを機に復刊とかされたりすると嬉しい。

2010年09月18日

田舎源氏

もうかれこれ20年にはなるだろうか、柳亭種彦の『偐紫田舎源氏』が読みたいと思いながら今尚果せずにいる。『田舎源氏』は馬琴の『八犬伝』と並び立つ当時のベストセラーで、馬琴のほうは映画マンガアニメ人形劇などに翻案されているからまだ知られているだろう、原作自体がどれほど読まれているかは知らないが。一方種彦のほうは一般にはほとんど知られていないのではないか。前にも書いたが(ケーキなど作っている場合ではない!を参照)岩波文庫で出てはいるのだが絶版状態(正確には品切重版未定)で、古本も高くて買う気にならない。

原本は下記アーカイブから全部閲覧できるが、国貞を堪能するには充分でも読むとなると素人にはちょっと難しい。岩波文庫で復刊してくれないものか。

偐紫田舎源氏. 初,2-38編 / 柳亭種彦 作 ; 歌川国貞 画

ところで書き掛けの小説だが50枚くらいになって何とか動きだしそうな気配。このまま順調に行けば年内には終わるのだろうが順調には行かないのが常で、どうなるかは最後まで分からない。抑も事前に枚数を決めているわけではないからどのくらいの分量になるのか、100枚程度に収まるか200枚を超えてしまうか、現時点では何とも言えない。

いずれにせよ完成はずっと先のことだろう完成するとしての話だが。

2010年08月31日

途中

もう八月も終わろうとしているなか、こちらはおいそれと終わらない書きかけの小説がそれでもちまちまと書き継いできてどうにかこうにか30枚くらいにまでなった。とはいえなかなか展開してゆく端緒が掴めないから焦る。何が出てくるのか分からない鉱脈をそれは掘りつづけるようなもので、下手をすれば何も出てこない可能性もあってまったく先の見えない作業と言っていいから不安は尽きない。そうして書き継いでいって運良く完成に漕ぎつけたとしてもほとんど読まれないのだから虚しい。かといって誰もが楽しめるような娯楽性の高いものを書く素養などないから、書けば書くほどストレスが溜まってゆくような気がする。

だったら書かなければいいようなものだが書かなくてもそれはそれでストレスだし。どうしたものか。

2010年08月16日

ピンチョンさん

勢いというか何というか、次の小説を書きはじめてしまった。前のを書き終えてまだそれほど日が経っていないのに、構想も何もありはしないのに。まあいつだって構想などあってないようなもので、ある意味ではそうしたものを構想していると言えなくもないが、とにかく書けるときに書いたほうがいいような気がすることはたしか。そんなわけで書きはじめてしまったのだが、そうスラスラと書けるものでもないから10枚ほど書いたところで先へ進めなくなった。それでも地道に書いてゆくほかない。

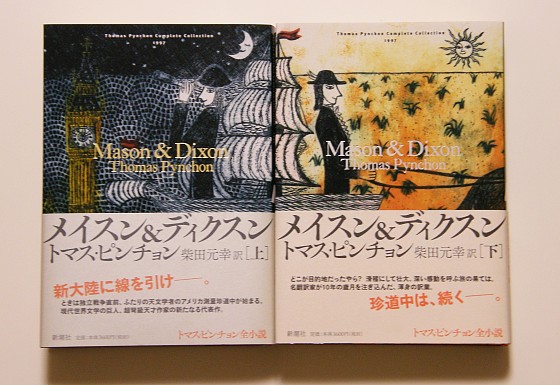

それはさておき、トマス・ピンチョン全小説なるものが刊行されるという。というかすでに刊行は始まっていて、第一弾の『メイスン&ディクスン』が6月末に出た。ピンチョンは二作ほど読んだが(『競売ナンバー49の叫び』及び『ヴァインランド』の二作)、ほとんどが絶版になっていて長らく読むことができなかった。それだけに今回の刊行は貴重なのだが、しかもすべて新訳で出るという。未読のものは読むとして既読二作の新訳も気になるが、全部揃えるとなると結構な値段になってしまうから迷うところ。いや全8作で12冊だからそうでもないか。因みに『メイスン&ディクスン』は購入済み。9月には『逆光』(上・下/木原善彦訳)が出る予定。

2010年07月16日

ヘーゲル先生の講義

ヘーゲルは『精神現象学』を一読しただけなので、とても理解しているとは言えない。その点『法哲学講義』はその名の通り講義録なので、つまりヘーゲルが口頭で話したことの詳細な記録なので、その著書よりはずいぶん読みやすい。読みやすい即ち理解しやすいと単純には言えないだろうし、理解したような気になるだけだとしたら、それはそれで問題だろうが。

「自由はすべての理性的存在者の意志の特性として前提されねばならない」(※1)あるいは「理性的存在者の意志は、自由の理念のもとでのみ、彼自身の意志であり得る」(※2)とカントがその著書『道徳形而上学原論』で言っているように、ヘーゲルもまたそこから、意志の自由から出発する。

「自由以上に価値あるものはなく、自由こそが社会を充実させる共同体の原理であって、それを制限し、それを否定するものなど、どこにもない」(※3)

とはいえ、カントに於いては論の展開が不充分で首尾一貫していないとヘーゲルは言う。というのもカントの試みは道徳的法則なり自由なりの理念の徹底検証であって、「およそ先験的自由は、一切の経験的なものに、従ってまた自然一般にかかわりのないもの」(※4)で、この先験的自由だけがアプリオリな実践的自由だというわけで、つまり純粋に形式的なもののみを扱っていて、具体的なもの現実的なもの、カント的に言うと感性的なもの経験的なもの、さしあたりそういったものは捨象しているからなのだ。

それでは不充分だとヘーゲルは言うのだ。自由意志の自己実現の過程を対象として、一般的抽象的概念からはじめるヘーゲルは、「あいまいな概念が物としてどうあらわれるかを見なければならない」(※5)と言い、「あいまいさと概念とが分離して、概念が具体的な内容を持ち、その特殊な内容が概念から区別されて出てくるから、それをそれとしてとらえなければならない」(※6)と言う。

つまり一般的なものには特殊なものが対応していて、そうして具体的な物の存在が必要で、その両方を同時に見なければならいないというのがヘーゲルの言い分らしい。

そのヘーゲルもマルクスに批判されるわけだが、それによると「ドイツの国家哲学と法哲学は、ヘーゲルによってもっとも首尾一貫した、もっとも豊かな、もっとも徹底したかたちで示され」、そして「ドイツの政治的および法的意識のもっとも優れた、もっとも普遍的な、学にまで高められた表現こそ思弁的法哲学そのものにほかならない」ということだが、そうしたヘーゲルによる思弁的法哲学は「近代国家の抽象的な途方もない思考なのであり」、それため近代国家の現実性は、どこまでも彼岸のものにとどまるほかなく、そのような思弁的法哲学が「ドイツでだけ可能であった」のも、「逆にまた現実的人間を捨象するドイツ的な近代国家の思想像が可能であったのも、ひとえにただ、近代国家そのものが現実的人間を捨象しているからであり、またその限りにおいてなのである。」(※7)

現実を捨象しているとしてカントを批判したヘーゲルが、同じようにマルクスに批判されるという、そのこと自体を見ると如何にも皮肉だが、当然のことながら社会も変化し人も変化してゆくわけで、そうしたなかでそれまで有効に機能していたものも、いずれは機能しなくなるということだ。そうした歴史的な流れを踏まえながら読むとまた面白みも増すというもので、晦渋だとか難解だとか今さらだとか、その他諸々理由を挙げて遠ざけてしまうのは如何にも勿体ない。

とはいえ、この『法哲学講義』は分厚くて重いので長時間手に持って読んでいると疲れるというのが難点。

※1 『道徳形而上学原論』カント著 篠田英雄訳 岩波書店 1998年7月25日第54刷発行 143頁

※2 同上 145頁

※3 『法哲学講義』G.W.F. ヘーゲル 長谷川 宏訳 作品社 2007年6月20日第7刷発行 74頁

※4 『実践理性批判』カント著 波多野精一・宮本和吉・篠田英雄訳 岩波書店 1998年4月6日第24刷発行 198頁

※5 同『法哲学講義』 85頁

※6 同上 85頁

※7 『ユダヤ人問題によせてヘーゲル法哲学批判序説』カール・マルクス著 城塚 登訳 岩波書店 2004年7月8日第26刷発行 83~84頁

2010年07月08日

お知らせ

本日7月8日のpm5:00頃でしょうか、メールでレシピ(タルト、コンポート)について質問を頂きました。ところがアドレスが未記入でしたので、返信できません。

お手数ですが、再度メール頂けないでしょうか?

─追記(7月9日)─

上の問題は解決致しました。

さて、上のような問題が起きてしまうのは、メールフォームをコメントのみで送信可能に設定しているためですが、それには理由があって、気軽にメールして頂くにはそのほうが良いとの判断からです。それにスパムやら何やらの関係もあって不用意にアドレスを晒したくないというのもあるでしょうし。

予防策として、記入漏れがないようアドレスの記入を促すような文言を一言加えるということも考えないではないですが、それはそれでしつこいような気もします。それにこれから送信するというときに、いくつも但し書きがあると読まれない可能性もありますし、最悪送信を断念させてしまうかもしれず、それでは意味がありません。そういった送信の妨げになり得るような措置は、だから取りたくないのです。

そういうわけでまた同じようなことが起きたとしても、その都度対応するほかありません。ご了承下さい。