書けない。

2009年12月31日

年内にはupできる見込みだった小説がまだできていない。もう少しで終わりそうなのだがうまく書けず、十二月に入ってからはそれこそ一文字も書けなくなり、ずるずると日を送っているうちに気づけば大晦日。最早年内のupは無理なので、小説は来年に持ち越しということになってしまうが、書けないのだから仕方がない。無理して書いたところで碌なことはないだろうし、どうせ誰も読まないだろうし。

ということで、よいお年を。

最近読んだマンガ(その5)

2009年11月17日

舞台は九州。作者が長崎出身だそうで、恐らく長崎だと思われる。父の仕事の関係で引っ越してきた西見薫は、ふとした切っ掛けで札つきの悪の千太郎と知り合う。クラシックピアノの経験がある薫だが、千太郎の叩くドラムに魅せられて、ジャズをはじめる。千太郎の幼馴染みの律子に密かな恋情を抱きつつ。

まずはこの三人の三角関係ではじまるが、回を重ねてキャラクターが増えてゆくとともに、片思いの連鎖が拡がってゆく。

いかにも少女マンガらしい少女マンガなのだが、妙な違和感がないでもない。というのは薫と千太郎との出会いの切っ掛けが、千太郎と上級生らとのケンカだということで、これは少女マンガというよりはむしろ少年マンガ的な友情物語の典型だからだ。ただ、少女マンガに於いて少年マンガ的なモチーフが扱われる場合、往々にしてそれらモチーフはBLへと読み換えられるのが常だろうから、さしあたりここはそうしたものとして理解しておけばいいのかもしれない。

そうした少年マンガ的なある意味BL的でもある男の友情物語に、少女マンガ的な恋愛が絡んでくるわけだが、薫が居候している伯父の家族とのギクシャクした関係といい、『ドカベン』の岩鬼を彷彿とさせる咥え葉っぱの千太郎といい、ケンカして深まる友情といい、ナンパな不良にからまれている美少女を助けることといい、古き良き学園マンガのスタイルを臆面もなく踏襲していて、そのいかにもオーソドクスなスタイルは古臭いとさえ言っていい。

とはいえ、その古臭さが1966年という時代背景と妙に馴染んでいるのもたしかで、その時代設定が、そうした古典的スタイルを鮮やかに甦らせるためのものなのか、端的に時代設定に即したスタイルを選んだだけなのかは分からない。

ところで3巻の「作者からのメッセージ」の欄に「60年代学ランファンタジー」とある。『光の海』で人魚というファンタジーを、『羽衣ミシン』で白鳥の化身というファンタジーを、それぞれ描いてきた作者だが、この『坂道のアポロン』は如何なる意味でファンタジーなのか。描かれているのはごく普通の人間たちばかりで、人魚だとか白鳥の化身だとか、一見して分かるファンタジー要素はない。

それでもこれはたしかにファンタジーに違いなく、では何がファンタジー要素なのかと言えば、上述の「古き良き学園マンガ」というスタイルがそれに当たる。そうした「古き良き学園マンガ」のスタイルそれ自体が、『光の海』に於ける人魚と同等の、あるいは『羽衣ミシン』に於ける白鳥の化身と同等の役割を担っていて、それが『坂道のアポロン』をファンタジーたらしめているのだ。そうとすれば、現代を舞台にしたらいかにもあり得そうにない設定とストーリーも肯ける。

「古き良き学園マンガ」への憧憬とオマージュに満ちた『坂道のアポロン』は、そうしたものを総括するメタ学園マンガということになるだろうか。

とはいえなぜジャズなのか。しかもモダンジャズ。少女マンガにも少年マンガにも似つかわしくないテーマだ。端的に作者の趣味なのかもしれないが、同じく音楽マンガとして大ヒットした『のだめカンタービレ』への挑戦というか、密かな応答といった意味もあるのかもしれない。

「どーせ/アレやろ」「お坊ちゃん/の/おすまし/クラシック/やろ」「あがんと/なんの/楽しかとや」「俺(おい)には/ジャズだけが/音楽ばい」(1巻/92〜93頁)

上述のようにメタ的な構造になっていることからして、読者は20代から30代と高めに設定されているだろうから、そうした大人の女性の知的好奇心を擽る要素としてモダンジャズを持ってきたのかもしれない。

因みに1966年といえば、一般的にはどうだか知らないがジャズ史的にはジョン・コルトレーン来日の年で、7月10日から25日まで、全国ツアーをしている。そして当作品の舞台でもある長崎でもコンサートをしている。

ちょうど1巻の「scene4」が夏休み前の話で、レコード屋の店主(律子の父)と東京の大学へ通う淳兄、千太郎と薫とでセッションをしたりしている。当然コルトレーンの話題で盛りあがるのかと思いきや、コルトレーンのことには一切触れられていない。ジャズファンなら来日は当然知っているはずで、仮に千太郎や薫が知らなくても、レコード屋の店主や淳兄は知っているはず。もちろん長崎でコンサートをすることも。すでにフリースタイルに移行したコルトレーンへの関心が薄いのだとしても、その来日に触れないのは変だ。

そこが一点気に掛かったところ。

ともあれ、これが切っ掛けとなってモダンジャズブームが来てくれると嬉しい。

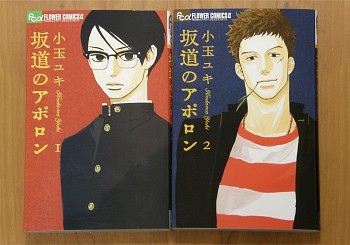

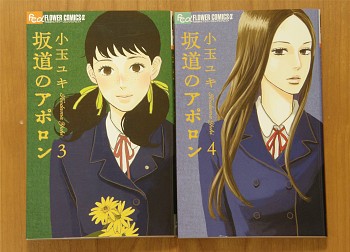

『坂道のアポロン』小玉ユキ

1巻(小学館/2008年04月)2巻(小学館/2008年10月)

3巻(小学館/2009年03月)4巻(小学館/2009年08月)

最近読んだマンガ(その4)

2009年10月18日

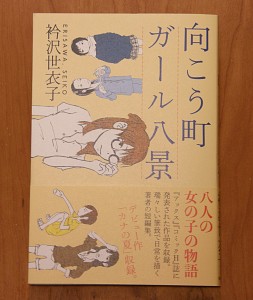

『向こう町ガール八景』衿沢世衣子(青林工芸舎/2006年03月)

ごく普通の女の子の日常を描いた九編の短編集。一見したところ黒田硫黄のような印象を受ける極めてラフな描線で、『茄子』に通底するものがある。とはいえ飽くまで日常に留まっていて、非日常へ向かうことはあまりない。

向かいそうになる瞬間もあるにはある。虫歯で抜けた歯を埋めた土から芽が伸びて、そこへ牛乳を掛けたら牛柄の花が咲く「カルシウム」がそれだ。そこだけを抽出するとシュールだが、思いが芽吹いて花が咲くということのメタファとして機能していることもあり、ギリギリで日常を保っている。

また、祖父のメガネを掛けると昔の残像が見える「オオマチヨイグサ」も非日常的なのだが、ただ見えるというだけでそれ以上には発展しない。残像は霊的なものでもなければ何かを訴えるわけでもなく、映写機によって映し出された昔の映像を見ているのと大差ない。そしてそれは主人公の勤める会社が入っているビルの大家の昔話に収束してゆくだけだ。

離婚して家を出て行った母親が六年ぶりに訪れ、しばらく居着いてしまう「オムレツ」が、いくらか異なっている。とはいえ母親が家で家事をし、家族で食事するという、それだけのことで、主人公の長女が大学のレポート作成の邪魔をされて苛立ちはするものの、母親が家にいるということ自体は有り触れた、それこそ日常の最たるものと言っていい。だがそれが、かかる有り触れた家族の日常が、ここではそのまま非日常と化している。というのも別れた両親に再婚の可能性のないことは、家族の誰もが認めているからだ。母親ではあっても、もはや家族の一員ではないのだ。

ときに非日常へ向かいながらも、専ら描かれているのは日常で、それもごく有り触れた出来事ばかり。ノリが軽くテンポはいいが、総じてドラマ性は稀薄で、劇的な展開もあまりない。いわゆる少女マンガ的な内面とは凡そ無縁な、淡泊で素っ気ない描写なのだが、少女マンガ的なある種の叙情性を排することで、意味づけや価値づけから離れたありのままの出来事がダイレクトに訴え掛けてくる。それにより逆に際立ってくる日常性がここにはあり、何よりそれが見る者を魅了する。

学校の行事が嫌で風邪を引こうと風呂上がりに風に当たるとか(BALL)、学校帰りにコンビニで買い食いするとか(放課後バックビート90)、夜家を抜けだしてライブを観に行くとか(サブリ)、レーズンサンドからレーズンだけ抜き取って食べるとか(オムレツ)、年跨ぎにジャンプするとか(大晦日)、アイスを買いに夜にドライブするとか(カナの夏)。

そうした些末な出来事が読後に印象深く残るのだ。そうした些末な出来事こそ、少女マンガが切り捨ててきた当のものなのだとでも言うように。

最近読んだマンガ(その3)

2009年10月05日

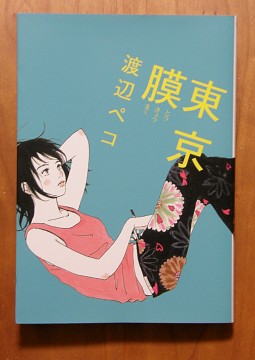

『東京膜』渡辺ペコ(集英社/2006年01月)

地方から出てきて都会に暮らす若い女性を描いた短編集。

一見して分かるのは、コマの枠線が太く、コマとコマの間がない、ということ。明らかな時間経過があるときを除いて、隣接するコマ同士が枠線を共有している。いかにも少女マンガ的でいくらか違和感を感じないでもないが、コマ構成自体はすっきりしていて読みにくさは感じない。

内容的にはしかし少女マンガ的な恋愛至上主義とは程遠く、女性の社会進出とか自立とか、さしあたりそういった問題系で括られ得る作品群と言っていいだろう。というのも、そうした問題をどうにかこうにかやり過ごしてゆく様が一様に物語られているからだ。また、物語の切り取りかたも独特で面白い。

その夜は/ちゃんと/自分の部屋の/自分のベッドで/眠ったよ(東京膜#2適正距離)

新しい環境と/生活の中で/幼い頃の/あの家での想い出が/自分の力に/なることもあるだろう(東京膜#3かぶと山トレッキング)

とりあえず/家に帰って/寝ようかな(9時から5時までのチャコ)

ボロくても/せまくても/「おかえり」を/言ってくれる人が/いなくても/今は/ここが わたしの/帰る場所なんだ(リビングルーム)

ざっと拾いあげてみたが、これらのモノローグを見ても明らかなように、自分の帰るべき場所はどこかということを確認することに終始している。つまりは自分の立ち位置の確認とその肯定といったところか。仕事をしながら一人暮らしをし、いずれはカップルとなり、同棲を経るにせよ経ないにせよ結婚に至るといったような、そうした現代女性のごく有り触れたライフスタイルの肯定ということだろう。といって結婚がゴールというわけではないだろうが、さしあたりその辺りまでが射程範囲だろう。

ところで、ここには必ずしも有り触れたライフスタイルを送る有り触れた人物像には納まらない、少なくとも規範的とは言いがたい、そうした人物も含まれている。そして作者はそうしたものすべてを引っ括めて肯定している。それでいて、そこに描かれているのはごく有り触れた不安なり葛藤なりに過ぎず、マイノリティのマイノリティであるがゆえの不安なり葛藤なりが描かれているわけではない。彼ら彼女らはそこに当たり前のように存在していて、取り立てて特権的な存在としてクローズアップされたりもしない。

和菓子屋でバイトをしながらマイナー音楽を制作している「たんの三兄妹」の主人公ユリは、二年ぶりに兄と弟に再会するのだが、その兄ダイスケにゲイであることをカミングアウトされる。しかしユリは平然とそれを受け入れる。そしてそれが大人なのだと作者は主人公に言わせている。かかるマイノリティの存在を丸ごと受け入れてしまうのが都市だと言ってしまえばそれまでだが、マイノリティの存在それ自体が問題とはならないということが何よりマイノリティの肯定ではないだろうか。そんなふうにしてマイノリティたちがさりげなく配置されているところも魅力と言えよう。

印象的なシーンをひとつ挙げるとすれば「9時から5時までのチャコ」のラスト2ページ。そこで主人公のチャコが、南の島を空想するのだが、それが何とも清々しい。穏やかな笑みを浮かべるチャコの表情もまたいい。彼氏にふられた翌日の朝だというのに。