最近買ったマンガ(その2)

2009年09月05日

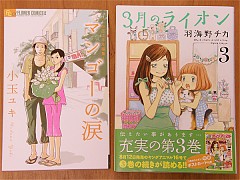

『マンゴーの涙』小玉ユキ(小学館/2008年01月)

スタイリッシュな絵が魅力の小玉ユキといえば『坂道のアポロン』が有名だが、こちらは初期短編集。どこか切ない恋愛を描いた、ベトナムが舞台の表題作を含む二編が良い。いかにも少女マンガらしい恋愛至上主義的な展開もまた良し。

ただ、若干気になる点がある。街で見掛けたホームレスが高校の親友だったという少女マンガらしからぬ設定の「ROVER」がそれ。その女性ホームレスと主人公との友情を描いた物語だが、作者はここでホームレスを規範に従わない奔放な自由人として描き、既存の価値を覆すある種のトリックスター的な役割を担わせている。

主人公はかつての親友がホームレスになっていることにショックを受けるが、彼女をホームレス生活から救い出そうとする。ところが、自由人たる当のホームレスから、それは価値観の押しつけだと拒絶される。自己の価値観を他者へ押しつけることが傲慢以外の何ものでもないことに主人公は気づき、恥じ入る。

たしかにそれはその通りだろう。だが一方で作者は現実とはズレたホームレス観を、規範に従わず自由に生きている存在という現実とはズレたホームレス観を読者に押しつけてはいないか。ホームレスに対する偏見や差別意識への問題提起という側面が、一編に含まれているだろうことは分からないでもないが、現実のホームレスは自ら求めて逸脱しているわけではないし、決して自由人などではない。そうとすれば、それは主人公の傲慢と同根のものではないか。そしてそれは何よりホームレスを貶めることではないか。

つまり作者は主人公の傲慢さを糾そうとして、自らの傲慢さを露呈させてしまったことになる。ホームレスは自由な生を謳歌しているのだから、援助も救済も必要ないと言っているように思えてならないのだ。奇を衒ったのだとしても現実を歪めてしまってはダメだろうし、それを諾うことはできない。これでは友情も何もあったものではない。

『3月のライオン』(3)羽海野チカ(白泉社/2009年08月)

幼くして家族を失った主人公の、プロ棋士としての成長と、家族とのふれあいの物語。90年代を家族喪失の時代とすれば、00年代は家族再生の時代ということになるだろうか。そしてそうした流れから必然的に出てきたテーマなのだろう。そうした時代性を露骨に反映させてはいるものの、あまりあざとさが感じられないのは、全編に笑いを散りばめることによって巧みに回避しているからだろう。その辺りの目配せは如才ない。

これは前作『ハチミツとクローバー』にも共通するところだ。『ハチクロ』は青臭い青春ドラマだが、それが青臭い青春ドラマであるということを、作者と読者と登場人物とで共有させることで成立していた、ある種のメタ青春ドラマだった。対して『3月のライオン』は、メタホームドラマの様相を呈している。無自覚な青春ドラマ、ホームドラマが成立するような時代では最早ないということか。

因みに将棋が分からなくても問題なく楽しめる。分かっていたほうがより一層楽しめるのだろうが。

最近買ったマンガ(その1)

2009年08月31日

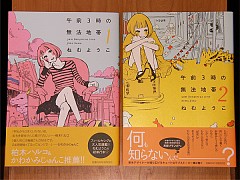

『午前3時の無法地帯』ねむようこ(祥伝社/(1) 2008年12月/(2) 2009年04月)

駆け出しのデザイナーの仕事と恋愛の物語。こう書くと、仕事に対する過剰なまでの熱意や意気込み、そしてそれが正義だとでもいうような、そうした熱血なタイプの物語にありがちな押しつけがましさが想像されるかもしれないが、そうしたものはここにはない。ぬるいと言えばぬるいが心地好いぬるさだ。というかむしろそのぬるさを肯定したい。

というのも、誰もが熱血体育会系の仕事人間ではないからだ。ごく普通の20代女子の主人公のその普通さに、だから安心する。熱血系の暑苦しい展開は苦手という人に薦めたい。

1巻は主に仕事に於ける挫折とその乗り越え。2巻で恋愛が本格的に動きだす。

何かが足りない。

2009年08月26日

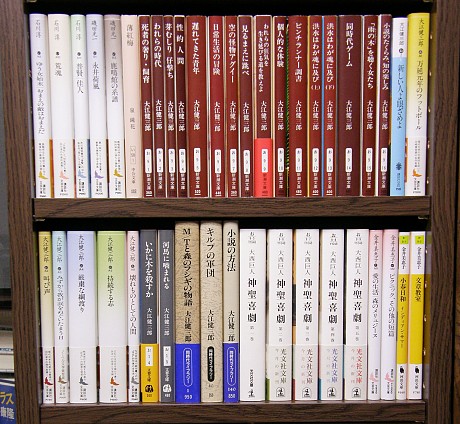

下のつづき。大江健三郎、大西巨人、金井美恵子など。大江健三郎はまあいいとして、大西巨人『神聖喜劇』は読んだほうがいい、というか読むべきだ。

ところで現在執筆中の小説だが、110枚ほどになった。たったそれだけ書くのにいったい何ヶ月掛かったのだろう。遅々とした歩みで一向に進まないからもどかしい。その割に代わり映えしないから、もどかしさは増すばかり。何かが足りないのだが、その何かが分からない。もちろんストーリーなどではない。そんなものは最初から求めていないのだから。それが何なのかは書き終わったときに分かるのかもしれない。

とにかくまだ終りそうにない。まあ誰も待ってなどいないだろうが。

「あ」からはじまる。

2009年08月13日

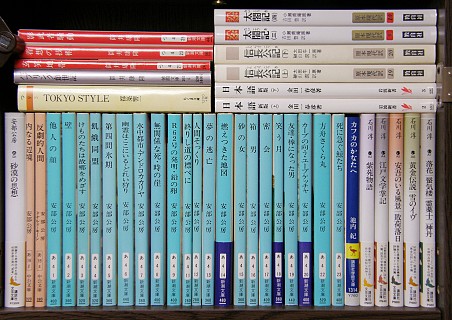

文庫本の一番上の棚は「あ」からはじまるが、「あ」とはもちろん安部公房の「あ」だ。『燃えつきた地図』に『砂の女』に『箱男』、これは外せないだろう。それと『密会』なんかも押さえておきたいところ。ほかにSF的要素の強い短編群も捨てがたい。

さて、上に積まれているのを見てもお分かりのように、文庫本も新たに購入するたびにその分だけ何かを抜きださねばならない始末。とはいえ何を残して何を抜きだすか、それが難しい。背表紙を眺めながら茫然と立ち竦んで幾時間、そのうちに日は暮れ、さらに日が昇り、気づけば日はまた沈んでいる、とそう思ううちにも外は明るんでくるが、思い悩んでいるうちにまた夜の帳(とばり)は下りてきて、焦れば焦るほど決断は鈍り、いつか白々と明けてくる。まあそんなことはないが、思い切った決断が必要なのはたしか。

果してすべての本がすっきりと納まる日はやって来るのだろうか。

こっちの本棚

2009年07月10日

古井由吉を読んでいて、ムージルについての講演だが、以下の文章を目にした。

古井由吉を読んでいて、ムージルについての講演だが、以下の文章を目にした。

今の世で表現を事とする人は、ネガティーヴなもの、否定的なものというより、無いものに関して、つまり、何かの欠如を語るにはかなり長けている。ところが文章というのは、仮にもひとつの現実のごときものを提供するものだから、ないないづくしでは埒があかないのです。

若い人の小説を読む機会が少々ありますれども、優れたところはどこかというと、何かの欠如を探り当てる感覚です。しかしそれで押していくと、小説は展開しない。終わりにならない、という悲しさがあります。(※1)

かかる文章を読んで、曲がりなりにも小説のようなものを書いている身としてどうにも耳が痛いというか、何もかも見透かされているような気がした。

こんなことを書くと素人が一端の作家気取りかと嗤われるだろうが、それを承知で書くのだが、自分の書く小説が、まさに欠如や否定によって、さらには仮定や迂回によって構築されている感があって真面に小説の体を成していないからだ。敢えてそれを狙っていると言えば聞こえはいいが、そうなると氏の言われるように「展開しない」し「終わりにならない」のだ。下手をするとどうでもいいことをただ書き連ねているだけになってしまい、それをいかに展開させ終わらせるかというのが悩みどころ。

現在進行中の小説も、80枚ほど書いて尚ほとんど展開していない。終わる様子はさらにない。そんななか氏の言葉に接してこれでいいのかとちょっと考えさせられた。まあ考えたところでそう簡単に軌道修正できるものでもないのだが。

※1 古井由吉『ロベルト・ムージル』岩波書店 2008年2月26日/150頁