本の帯が

2008年06月15日

最近本屋に行ってない、と思ったらAmazonでばかり買うようになっているのだった。べつに好んで利用してるわけじゃないのだが、買いに出掛けるのが億劫で、ついAmazonを利用してしまう。というのも近所の書店は品揃えが充分じゃなく、本の回転も早いので、つまりすぐに店頭から消えるので、それで何度か買いそびれたし、だから行くなら大型店が好ましく、名指しで言えば伊勢佐木町の有隣堂本店書籍館だが、とはいえ一度に大量に買い込むと重くて持って帰るのが大変なのだ。それに最近少女マンガを積極的に読むようになり、でも店頭では買いにくいということもあって、利用頻度が増しているということもある。

そんなわけでついこないだも何冊か本を注文したが、届いた梱包を開けてみたら本の帯が大変なことになっていた。表紙側の背に近いところの上部が1cmほど破れていた。たかが帯くらい、と思うかもしれないが、実際そんなものが届けられたらショックだろう、少なくともいい気分ではないだろう。

とはいえ、元から破れていたということでもないらしい。破れていたのは単行本(四六判のハードカバー)の帯だが、その単行本の上に文庫本が重ねられていて、ご存知のように文庫本は単行本よりもサイズが小さく、その文庫本の縦幅が丁度単行本の帯の幅の分だけ短いからだろう、上の文庫本が下の単行本の帯に当たっていた。つまり、本の下端を揃えて重ねるのではなく、その上端を揃えて重ねてあり、その状態で本が横にスライドしたら、上の本が下の本の帯に引っ掛かるような状態になっていたわけだ。そしておそらくトラックの発進時や停車時に掛かるGによって、本が横にスライドするような荷重が掛かり、それで帯が押されてひしゃげ、挙げ句破れたのだと思われる。

ところでAmazonの梱包だが、商品が破損しないようにビニールでしっかりと包まれているから比較的振動には強いと思われる。それなのに帯は破れてしまった。ということはトラックの急発進なり急停車なりが、帯の紙が破れるほどの圧力を、ビニールの梱包の圧力にも増して、当の帯に対して掛けたということか。それは運転が乱暴だったことを意味するのだろうか、即ち乱暴な運転をする運転手のせいで帯が破れてしまったことを、それは意味するのだろうか。

たしかにそういう面もあるかもしれないが、おそらく本の重ねかたにも問題があったのではないか。たとえ振動で動いたりズレたりしたとしても、帯に引っ掛からないように配置することで、つまり本の下端を揃えるようにして重ねることで、破損は免れ得たと思うのだ。

こういうことがあるから通販は気をつけねばならない。わりと高い本だから買い直すなんてできないし、ちょっと帯が破れたくらいで返品するのも面倒だし、でも無性に腹が立つ。なぜといって、これが本屋だったら帯が破れてるようなものは絶対に買わないだろうから。

最近こういったちょっとしたことでもクレームをつける人が増えているらしいが、自分はどちらかというと泣き寝入りしてしまう質だから、この程度のことでクレームをつけるなんてとてもできない。破れた帯は、だから裏張りして直した。でもどこか釈然としない。クレームをつけて怒りをぶちまけたら、あるいはスッキリするのだろうか。ストレスを溜め込むのは良くないだろうし。でもここで書いたからいくらかなりと発散することはできたわけだ。そんなものを読まされるほうはいい迷惑だろうが。

ところで、最近ようやく次の小説を書きはじめた。でも数枚書いたところで筆が止まって、そこから先へなかなか進まない。また長く掛かりそうだ。

メモルとチト

2008年03月04日

先日クロゼットを整理していたら、いや整理というほどのものじゃないが、何となく物を移動させたりしていたら、そこに放り込まれていた雑誌付録の中から面白いものを見つけた。いや面白いというよりは懐かしいと言ったほうがいいのか、とにかく気になるものを目にしたのだ。

先日クロゼットを整理していたら、いや整理というほどのものじゃないが、何となく物を移動させたりしていたら、そこに放り込まれていた雑誌付録の中から面白いものを見つけた。いや面白いというよりは懐かしいと言ったほうがいいのか、とにかく気になるものを目にしたのだ。

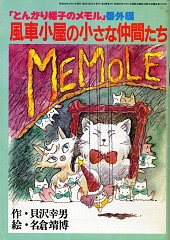

それは『風車小屋の小さな仲間たち』(作・貝沢幸男、絵・名倉靖博)というマンガだが、アニメ『とんがり帽子のメモル』の番外編で、『月刊アニメージュ』'85年3月号の付録。

付録とはいえ64ページと結構なボリュームがある。一部下描きの線も見えるラフめな鉛筆描きだが、やさしいタッチが印象的で、メルヘンチックな内容ともマッチしているし、それほど雑な作りでもない。

名倉靖博といえば『楽しいムーミン一家』、俗に言う平成ムーミンのキャラクターデザインで有名だが、その名を知ったのはたしか『天使のたまご』(監督・脚本/押井 守)で、『月刊アニメージュ』誌上でも大々的に宣伝していて、そのときの印象が強く残っている。それが'85年だか'86年だから、上記付録マンガはその制作前後に描かれたものだろう。

メモルといってももう20年以上も前の作品だから知らない人も多いだろう。私自身未見なので、メモル自体にはそれほど思い入れもない。尤も放送当時中学生くらいだったし、ちょうど大友克洋の『AKIRA』も連載中で、そうしたものに夢中だったから見てなくて当然といえば当然なのだが。とはいえ、名倉氏のキャラクターには惹かれるものがあって、自分にはないテイストだからだろう、その当時模写した記憶がある。機会があれば観てみたいとは思うが、全50話もあるので、BOXで6万円もするDVDを買う気はちょっとない。

そしてこの約一年後の'86年2月号から『チト』の連載がはじまる。こちらも原作貝沢幸男で、同様なファンタジーとなっている。あるいは一年前の付録マンガがこの連載の切っ掛けになったのかもしれない。それともメモルのほうこそが連載のためのウォーミングアップ的なものだったとか。それはともかく、こちらもやはり鉛筆描きの柔らかいタッチだが、本連載なので描き込みは細かい。

『チト』は未完で終わっているのだが、出版する計画はあるらしく、完成させる旨、氏のサイトのほうで告知があった。既出連載分はサイトのほうにもupされている。

東映アニメーション 貝沢幸男 名倉靖博

スカンタコメラ ホゲチョメラ

2008年02月28日

最近カメラを替えた。カメラは専らレシピ用の写真を撮るのに使っているのだが、その新しいカメラでいくつかレシピ用に撮った。ところが、見ると色合いがかなり異なっている。

まあカメラが違うのだから色が違っても仕方ないが、あまりにも違うので前のものとの色合いの調整に苦労する。カメラの設定を変えてみたり、ソフトのほうで色補正を試みたりしてみるが、どうやっても違和感が残り、なかなかそれを拭い去ることができない。同じにしようとすること自体に無理があるのかもしれないが、それでも見ていて違和感がない程度には色合いを近づけたい。

というわけで、しばらくは調整がつづきそうだ。

バターがない。

2007年01月31日

巷では連日毒入り餃子の件で騒がれていて、バターどころの話ではないだろうが、とりあえずそれは置いといて。

製菓材料の購入は主にネット通販だが、最近めっきり業務用バターが手に入らなくなった。どこも品薄品切れ状態。去年からバター不足は言われていたが、改善される様子はない。生産調整のために乳牛が処分されてしまったらしいから、足りないからといってすぐに増やせないということか。

無塩バターは業務用じゃない市販のものならスーパーで入手できるからまだいいが、発酵バターとなるとなかなかそうも行かないから困る。焼き菓子系のものは主に発酵バターを使うから、発酵バターがなければ、パウンドケーキとかタルトとかクッキーとか、そうしたものは作ることができないわけだ。手持ちの発酵バターはもう使い切ってしまったので、何とか入手したいところなのだが、どうすることもできない。

それに買うときはまとめ買いするから、バターだけを買うというわけにもなかなか行かないのだ。送料も高くつくし。こちらがほしいタイミングで入手しにくいというのがネックだ。なければ作らなければいいのだが、作らないからといって文句を言われるわけでもないのだし、でもそうなると逆に作りたくなってしまうからおかしなものだ。

終わったか?

2007年01月23日

小説ができたかもしれない。なんだかんだで128枚。ホントに終わるのか不安だったが、どうにか終わらせることはできたみたい。面白いかどうかは保証のかぎりじゃないが。とにかく終わったらしいので、ホッとしてる。

どういった内容かというと、主人公のところへ元彼がやって来て居着いてしまい、縒りが戻ったような、戻っていないような、どっちつかずの状態のなか、主人公がおかしくなってゆくというようなもの。

因みにこれを書きはじめたころ、デヴィッド・リンチの『インランド・エンパイア』を観て少なからず刺戟を受け、その影響があるような気がしないでもない。

とまあそんなことを書いたところで誰も読まないとは思うが、読んでくれたらありがたい。ということで、近日upする予定。

丸六年。

2008年01月18日

茫としているあいだに年が明けてしまった。小説はまだできない。できる気がしない。もうほとんど終わり掛けているというのに。ワープロの調子が変で、うまく保存できないということも影響している。保存しようとするたびに躓くため、そこで集中力が途切れてしまうのだ。

ところで当サイトも開設して六年が経ったらしい。いったいいつまでつづけるつもりか知らないが、よくもまあこんなにつづいたものだと感心しないでもない。小説は書ける気がしないが、でも書かざるを得ないのだが、レシピのほうはまだ作りたいものが、手をつけていないものがいくつもあるから、今しばらくサイトは消えないだろう。

いずれにしてもモチベーションを維持しつづけるということは大変なことで、それがいつポッキリと折れてしまわないともかぎらない。そうならないためにはアクセスなど気にしないでマイペースにやってゆくのがいいのだろうが、いや実際そんなふうにやってきてるわけだが、そう簡単に割り切れるものでもない。

というか、去年も同じようなことを書いたような気がする。いいのか、そんなんで。